【月イチ エッセイ】講評会の季節

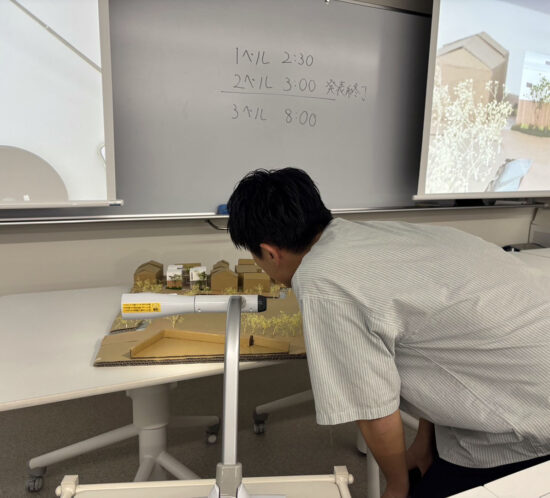

暑さのピークを迎える頃、大学では講評会の季節がやってくる。 今年は、武庫川女子大学と大阪産業大学にゲストクリティークとして参加した。前者では二つの住宅課題を、後者ではオフィスビル課題について、学生のプレゼンテーションを聞き、質問やコメントを返す。うまく切り返せる学生もいれば、フリーズしてしまう学生も。そんな時には助け舟を出す。私が学生の頃、講評会は吊し上げのような時間だったが、今どきのあり方はとてもいい雰囲気になっているなと思う。 大学ごとに特色があり、課題の設定や学生のアウトプットも異なる。複数の大学に立ち会えると、その違いがより際立って見えてきて、とても面白い。 では、自分がどんなことに着目してコメントしていたかというと、案外、どこでも似たようなことを伝えていた気がする。発表時間が1〜3分と短いこともあるかもしれないが、間取りの細かい話にはあまり触れず、敷地やその周辺環境に対して建築がどのような構えをとっているのか、という点を中心に講評していたことに気づいた。 もっと敷地をダイナミックに使ってもよいのではないかとか、住人や利用者を迎える街との境界は、もう少しおおらかに開いてもいいのでは、といった具合である。 建築の持つ力のひとつに、人と環境の関係を規定するということがある。建築は環境を取捨選択し、人に空間を提供する。その価値観の多くは設計者に委ねられている。もちろん施主の存在は大きく、設計者はその人の代理であると同時に、依代のようなものだとも言えるかも知れない。村野藤吾が「99%を聞き、1%に託す」と語っている。施主と徹底的に話し合って設計しても、最後の1%には建築家としての判断が残る。その1%にこそ意味がある、と私は思う。 学生の提案は図面と模型、そしてCGによって表現されている。細かな間取りの良し悪しは、これからいくらでも調整できるだろう。でも、人や地域や環境に対する構え──つまり、大きなデザインの方向性は、小手先では変えられない。だから、自然とそこにコメントが集中したのだろう。 学生に語っているようで、半分は自分への戒めのような時間。偉そうなことを言って本当に実践できているのか、と。明日から襟を正し、猫背を伸ばして姿勢良く、パソコンに向かうことにいたします。