【月イチ エッセイ】建築を学ぶということ

建築を学び始めたばかりの学生に向けたショートレクチャーをする機会があり、「建築を学ぶこと」の意味について改めて考えていた。多くの学生が建築士の資格を取ることや格好いい建築をデザインすることを夢見て、建築学科の門を叩いていることだろう。かつての自分を振り返ってみても、「いつかデザイン系の仕事に就きたい」という漠然とした思いの中で建築を学び始めたことを覚えている。あれから20年。建築を学び、設計し、教える中で少しずつ、建築の世界がもっと広いことがわかってきた。

学ぶ時点では抽象的だった建築は、実務に就くとデカくて重いものとして迫ってくる。それは物理的なことだけでなく、責任やプレッシャーといった目に見えない重力も含まれている。何が何だかわからないまま工事は進み建築は立ち上がる。仕事を続けていると徐々に仕組みが見えるようになるのだが、建築のデザインは実に制約だらけだということがわかってくる。この制約を「クリエイティブを縛る足枷」と考えるか、「創造の材料」と考えるか、ここが建築を続けられるか否かの分かれ道なのかもしれない。

レクチャーの中ではスヌーピーの名言「配られたカードで勝負するしかないのさ…」を引き合いに出し、予算や敷地、法律、工期など設計者が如何ともし難い条件=配られたカードと捉えて、手札の中の組み合わせで勝負するのが建築設計であると伝えた。

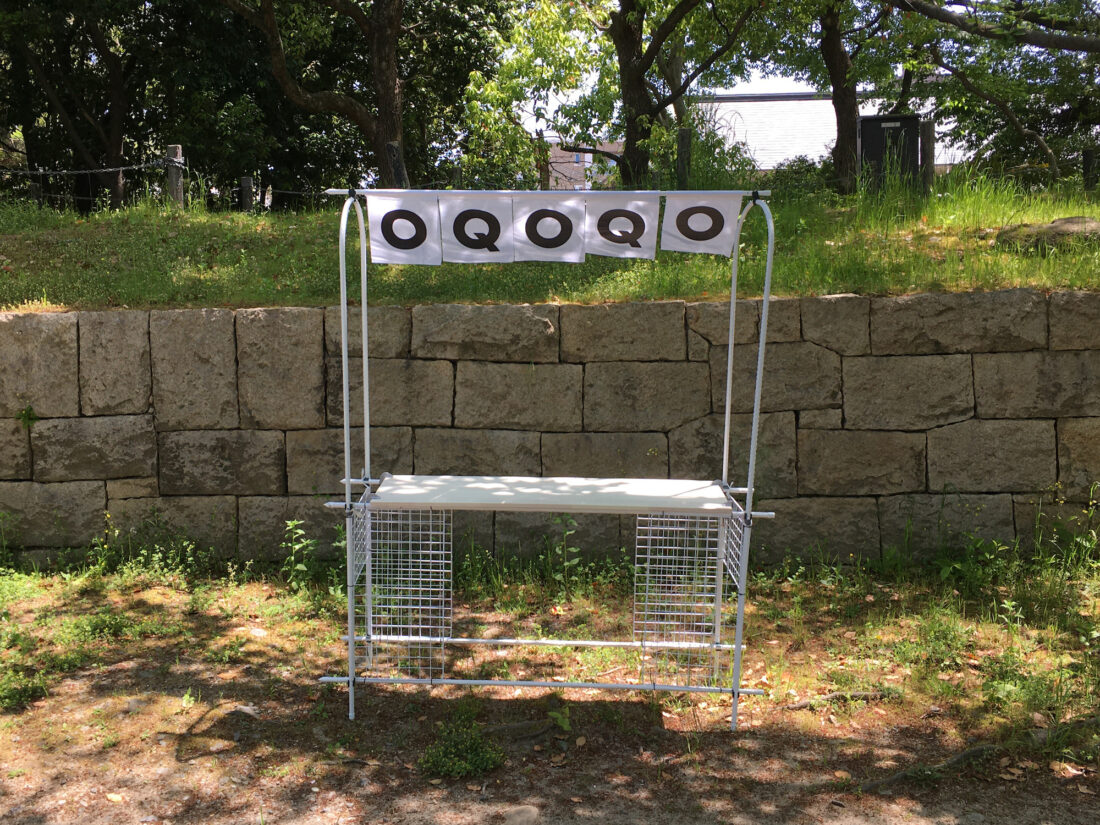

拙作「OQ」というプロジェクトは、その好例である。コロナ禍の最中、テイクアウトに活路を見出そうとする飲食店のために勝手に始めた「OQ」は、高額の屋台の代替となるような応急屋台の提案である。ここでは、安く・早く・簡単にまるで牛丼の売り文句のような屋台を目指し、①ホームセンターで買える材料で、②使える工具はハサミだけ、③誰でも組み立てられるという、3つのカードを自らに課した。その結果「OQ」は既製品の園芸用支柱やラティスを組み合わせ、簡易屋台として完成した。限られた条件が生んだ創作物と言えるだろう。

このように建築というものは配られたカードでの勝負である。世界は森羅万象、ありとあらゆるモノと、モノ同士の関係によって成り立っている。建築を学ぶことで、私たちはその関係の網目を読み解く力を得る。さらに、その網を編み直し、新たな環境を創造する手を養うことができる。建築を学ぶということはつまり、世界を読み解く眼と、世界を編み直す手を育てることにほかならないのだ。

No Comments